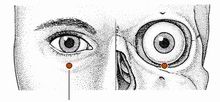

承泣穴

承泣穴,经穴名。出《针灸甲乙经》。别名鼷穴、面髎、溪穴。属足阳明胃经。阳蹻、任脉、足阳明之会。在面部,瞳孔直下,当眼球与眶下缘之间。布有眶下神经分支,动眼神经下支,面神经肌支,眶下动、静脉分支及眼动、静脉分支。主治目赤肿痛,迎风流泪,夜盲,色盲,近视,远视,口眼歪斜及急、慢性结膜炎,白内障,青光眼,斜视,视神经萎缩等。直刺时,嘱患者眼向上看,轻轻固定眼球,沿眶下壁缓缓刺入0.5-0.8寸,不宜过深。勿大幅度捻转提插,出针后局部压迫1-2分钟,以防出血。

定位

2. 正坐位,两目正视,瞳孔之下0.7寸,当眼球与眶下缘之间取穴。

解剖

穴下为皮肤、皮下组织、眼轮匝肌、下睑板肌、下斜肌、下直肌。皮肤由上颌神经的眶下神经分布。针穿皮肤、皮下组织以后,可经下睑板肌入眶内的下斜肌和下直肌。前肌为平滑肌受交感神经支配,后二肌是横纹肌,为动眼神经下支支配。

主治

1. 五官科系统疾病:急、慢性结膜炎,近视,远视,散光,青光眼,色盲,夜盲症,睑缘炎,角膜炎,视神经炎,视神经萎缩,白内障,视网膜色素变性,眶下神经痛等。

刺灸法

刺法:

1. 直刺0.5~0.8寸,左手推动眼球向上固定,右手持针沿眶下缘缓慢刺入,不宜提插、捻转,以防刺破血管引起血肿。

2. 平刺0.5~0.8寸,透向目内眦,局部酸胀,可致流泪。 如果针刺过深或斜刺可刺伤视神经,当深达2寸时可通过神经管刺伤脑,造成严重后果。

灸法:禁灸。

临床应用

现代常用于治疗结膜炎、近视、远视、散光、青光眼、斜视、白内障、视神经萎缩、面神经麻痹、面肌痉挛等。承泣配风池、睛明,耳尖放血,有疏风清热,泻火解毒的作用,主治目赤肿痛。承泣配足三里、合谷、攒竹、风池,有补益气血,祛风清热的作用,主治眼胞睑外翻及口眼歪斜。

附注

1. 足阳明经、阳跷脉、任脉之交会穴。本穴物质由胃经体内经脉气血外出变化而来,胃经体内经脉气血出体表后既有液化之水又有温热之气,气血物质的阴阳相济之性同于跷脉,故为跷脉足阳明之会。此外,本穴的地部经水其性又同于任脉,可循地部别走任脉的承浆穴,故其又为任脉足阳明之会。

2. 腧穴释义:承,受也。泣,泪也、水液也。承泣名意指胃经体内经脉气血物质由本穴而出。胃经属阳明经,阳明经多气多血,多气,即是多气态物,多血,血为受热后变为的红色液体,也就是既多液又多热。胃经的体表经脉气血运行是由头走足,为下行,与其构成无端循环的胃经体内经脉部分,气血物质的运行则为散热上行。本穴物质即为胃经体内经脉气血上行所化,在体内经脉中,气血物质是以气的形式而上行,由体内经脉出体表经脉后经气冷却液化为经水,经水位于胃经之最上部,处于不稳定状态,如泪液之要滴下,故名承泣。

3. 鼷穴、面髎、溪穴。鼷穴,地部之小洞也。面髎,面部之孔隙也。溪穴,孔隙中流水的小溪也。鼷穴、面髎、溪穴名意皆指有地部孔隙沟通阳明胃经体内与体表经脉,气血物质内外相通。