白芥子

白芥子为十字花科植物白芥的种子。其性温,味辛。归肺、胃经。具有温肺化痰,利气,散结消肿的功效。主治寒痰喘咳,悬饮,阴疽流注,肢体麻木,关节肿痛等病症。

药性

辛,温。归肺、胃经。

功效

临床应用

1.寒痰喘咳,悬饮。本品辛温,能散肺寒,利气机,通经络,化寒痰,逐水饮。治寒痰壅肺,咳喘胸闷,痰多难咯,配苏子、莱菔子,如三子养亲汤(《韩氏医通》);若悬饮咳喘胸满胁痛者,可配甘遂、大戟等以豁痰逐饮,如控涎丹(《三因方》)。若冷哮日久,可配细辛、甘遂、麝香等研末,于夏令外敷肺俞、膏盲等穴,或以10%白芥子注射液在肺俞、膻中、定喘等穴行穴位注射。

2.阴疽流注,肢体麻木,关节肿痛。本品温通经络,善散“皮里膜外之痰”,又能消肿散结止痛。治痰湿流注所致的阴疽肿毒,常配鹿角胶、肉桂、熟地等药,以温阳化滞,消痰散结,如阳和汤(《外科全生集》);若治痰湿阻滞经络之肢体麻木或关节肿痛,可配马钱子、没药等,如白芥子散(《妇人大全良方》),亦可单用研末,醋调敷患处。

用法用量

煎服,3~6g。外用适量,研末调敷,或作发泡用。

使用注意

本品辛温走散,耗气伤阴,久咳肺虚及阴虚火旺者忌用;消化道溃疡、出血者及皮肤过敏者忌用。用量不宜过大。

炮制

炒白芥子:原药簸尽杂质,炒至深黄色,微有香气即得。

鉴别

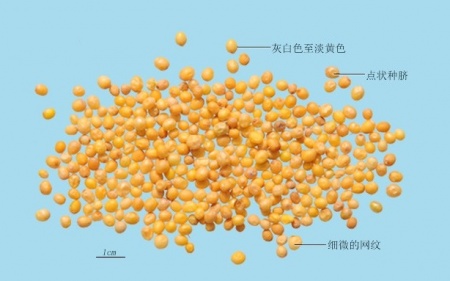

种子呈圆球形,直径1.1~2.5毫米,较黄芥子为大。表面类白色至淡黄色,光滑。在扩大镜下观察,可见细微的网纹及一暗色小点状的种脐。种皮脆薄易压碎,剥去后有薄膜状的胚乳粘着于种皮内表面。胚黄白色,袖质,二子叶相叠,并于中脉处折起呈马鞍状,胚根亦折转而藏于其间。气无,味先觉油样而后微酸,继感辛辣。以个大、饱满、色白、纯净者为佳。

各家论述

1.《别录》:发汗,主胸膈痰冷上气,面目黄赤。又醋研敷射工毒。

2.陶弘景:御恶气暴风,毒肿流四肢疼痛。

4.《医学入门》:利胸膈痰,止翻胃吐食,痰嗽上气,中风不语,面目色黄,安五脏,止夜多小便。又治扑损瘀血。

5.《纲目》:利气豁痰,除寒暖中,散肿止痛。治喘嗽反胃,痹木脚气,筋骨腰节诸痛。

6.《现代实用中药》:捣烂如泥,外用作皮肤刺激引赤药。

7.《药材资料汇编》:功能暖胃,增进食欲,并可为中毒后之催吐剂。

8.《东北药植志》:大量用可作麻醉剂。

附方

①治高年咳嗽,气逆痰痞:紫苏子、白芥子、萝卜子。上三味各洗净,微炒,击碎,看何证多,则以所主者为君,余次之。每剂不过三钱,用生绢小袋盛之,煮作汤饮。(《韩氏医通》三子养亲汤)

②治风湿涎痰,结成痞块:外用白芥子为末,醋凋敷患上。内用白芥子为末,神曲打糊丸梧子大。每服三钱,清晨参枣汤下。(《方脉正宗》)

③治翻胃,吐食上气,及羸弱不欲动:白芥子,晒干,为末,酒服方寸匕。(《普济方》)

④治伤寒后,肺中风冷,失音不语:白芥子五合(研碎)。用酒煮令半热,带热包裹熨项颈周延,冷则易之。(《圣济总录》芥子酒熨方)

⑤治臂痛牵引背胛,或辍或作,由荣卫循行失度,痰滞经络,或似瘫痪:真白芥子、木鳖子各三两(麸炒),没药(另研)、桂心、木香各半两。上为末,每服一钱,温酒下。(《妇人良方》白芥子散)

⑥治风湿脚气肿疼无力:白芥子、芸薹子、蓖麻子、木鳖子(去壳)、白胶香各一两,胡桃五枚(去壳)。上六味,一处捣三千杵,成膏。每用皂子大,摩疼处。(《圣济总录》芥子膏)

⑦治肿毒初起:白芥子末醋调涂之。(《濒湖集简方》)

⑧治小儿乳癖:白芥子研末水调,摊膏贴之,以平为期。(《本草权度》)

⑨治牙痛:白芥子、舶上莎罗、芸薹子各一两。捣细罗为散。每用一字,如患左边疼,即吹右鼻中,如患右边,即吹左鼻中,仍先净洗鼻中,吹药。(《圣惠方》白芥子吹鼻散)

别名

辣菜子(《中药志》)

来源

为十字花科植物白芥Sinapis alba L.的种子。主产于安徽、河南、四川等地。夏末秋初,果实成熟时割取全株,晒干后打下种子。生用或炒用。

出处

《新修本草》