茵陈

茵陈为菊科植物茵陈蒿的幼苗。性味苦、辛,微寒。归脾、胃、肝、胆经。具有清湿热,退黄疸的功效。用于黄疸尿少、湿疮瘙痒、传染性黄疸型肝炎。

药性

苦、辛,微寒。归脾、胃、肝、胆经。

功效

利湿退黄,解毒疗疮。

临床应用

1.黄疸。本品苦泄下降,性寒清热,善清利脾胃肝胆湿热,使之从小便而出,为治黄疸之要药。若身目发黄,小便短赤之阳黄证,常与栀子、黄柏、大黄同用,如茵陈蒿汤(《伤寒论》);若黄疸湿重于热者,可与茯苓、猪苓同用,如茵陈五苓散(《金匮要略》);若脾胃寒湿郁滞,阳气不得宣运之阴黄,多与附子、干姜等配用,如茵陈四逆汤(《卫生宝鉴•补遗》)。

2.湿疮瘙痒。本品苦微寒,有解毒疗疮之功,故可用于湿热内蕴之风瘙隐疹,湿疮瘙痒,可单味煎汤外洗,也可与黄柏、苦参、地肤子等同用。

用法用量

煎服,6~15g。外用适量。煎汤熏洗。

使用注意

蓄血发黄者及血虚萎黄者慎用。

鉴别

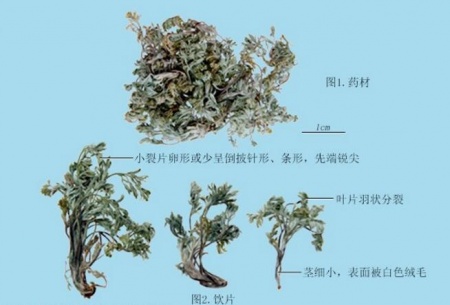

绵茵陈:多卷曲成团状,灰白色或灰绿色,全体密被白色茸毛,绵软如绒。茎细小,长1.5~2.5cm,直径0.1~0.2cm,除去表面白色茸毛后可见明显纵纹;质脆,易折断。叶具柄;展平后叶片呈一至三回羽状分裂,叶片长1~3cm,宽约1cm;小裂片卵形或稍呈倒披针形、条形,先端尖锐。气清香,味微苦。

茵陈蒿:茎呈圆柱形,多分枝,长30~100cm,直径2~8mm;表面淡紫色或紫色,有纵条纹,被短柔毛;体轻,质脆,断面类白色。叶密集,或多脱落;下部叶二至三回羽状深裂,裂片条形或细条形,两面密被白色柔毛;茎生叶一至二回羽状全裂,基部抱茎,裂片细丝状;头状花序卵形,多数集成圆锥状,长1.2~1.5mm,直径1~1.2mm,有短梗;总苞片3~4层,卵形,苞片3裂;外层雌花6~10个,可多达15个,内层两性花2~10个。瘦果长圆形,黄棕色。气芳香,味微苦。

别名

绵茵陈、白蒿、绒蒿、松毛艾

来源

为菊科植物茵陈蒿Artemisia capillaris Thunb.的幼苗。春季幼苗高6~10cm时采收,除去老茎及杂质,晒干。