檀香

檀香为檀香科植物檀香的木质心材。辛,温。归脾、胃、心、肺经。行气止痛,散寒调中。用于胸腹寒凝气滞。

药性

辛,温。归脾、胃、心、肺经。

功效

行气止痛,散寒调中。

临床应用

胸腹寒凝气滞证。本品辛散温通而芳香,善理脾胃,调肺气,利膈宽胸,有行气止痛、散寒调中之功。常配白豆蔻、砂仁、丁香等同用,治疗寒凝气滞,胸腹冷痛,如沉香磨脾散(《仁斋直指方》);若治疗寒凝气滞之胸痹绞痛,可配荜茇、延胡索、高良姜等同用;若治胃脘寒痛,呕吐食少,可以本品研末,干姜汤泡服,或配沉香、白豆蔻、砂仁等同用。

用法用量

煎服,2~5g,宜后下;入丸、散,1~3g。

使用注意

阴虚火旺,实热吐衄者慎用。

炮制

用水浸泡,镑片或劈碎,晾干。

鉴别

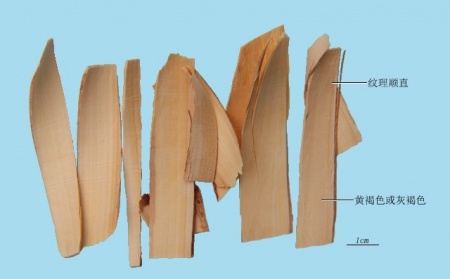

分黄檀香和白檀香两种。

多呈圆柱形或微扁;挺直,少数微有弯曲,常锯成长短不等之段,一般长50~100厘米,直径10~20厘米。表面淡黄棕色,放置日久则颜色较深,外表光滑细致,可见细长的纵裂隙。两端平截面整齐,截断面圆形或微扁圆形,具细长裂隙,呈放射状排列,并可见锯断痕迹。质致密而坚实,极难折断,碎块折断后呈刺状。具异香,燃烧时更为浓烈,味微苦。黄檀香色深,味较浓;白檀香质坚,色稍淡。制造器具后剩余的碎材,称为檀香块,大小形状,极不规则,表面光滑碗稍粗糙,色较深,有时可见年轮,呈波纹状。纵劈后,断面纹理整齐,纵直而具细沟。以色黄,质坚而致密、油性大,香味浓厚者为佳。

各家论述

1.李杲:"檀香能调气而清香,引芳香之物上行至极高之分,最宜橙橘之属,佐以姜、枣,将以葛根、豆蔻、缩砂、益智通行阳明之经,在胸膈之上,处咽嗌之中,同为理气之药。"

2.《本草述》:"白檀之用,在洁古云引胃气上升,进饮食,而时珍所谓治噎膈吐食,不几能升者又能降乎?东垣所说,白檀调气在胸膈之上,处咽嗌之间,而《日华子》更言煎服止心腹痛、霍乱、肾气痛,是则其调气不止在上焦而已也。总之,元气根于肾,畅于脾胃,统于肺,由下而升,即得从上而降,盖原其所自始,义固如是;而胸膈之上,咽喉之间,乃主气之肺,其所治在斯耳。第白檀功用,尽于东垣散冷气一语,如弘景消风热肿毒,亦即阳气之不能达于阴者,所郁聚为热风,是热之所化耳,无二义也,非谓其治冷又治热也。"

3.《本草求真》:"白檀香,熏之清爽可爱,凡因冷气上结,饮食不进,气逆上吐,抑郁不舒,服之能引胃气上升。且能散风辟邪,消肿住痛,功专入脾与肺,不似沉香力专主降,而能引气下行也。"

附方

1.治心腹诸痛,属半虚半实者:丹参一两,白檀香、砂仁各一钱半。水煎服。(《医学金针》丹参饮)

2.治心腹冷痛:白檀香三钱(为极细末),干姜五钱。泡汤调下。

3.治噎膈饮食不入:白檀香一钱五分,茯苓,橘红各二钱。俱为极细末,人参汤调下。

4.治阴寒霍乱:白檀香、霍香梗、木香、肉桂各一钱五分。为极细末。每用一钱,炒姜五钱,泡汤调下。(《本草汇言》)

5.解恶毒风肿:白檀香、沉香各一块,重一分,槟榔一枚。上三味各于砂盆中以水三盏细磨取尽,滤去滓,银石铫内煎沸,候温,分作三服。(《圣济总录》檀香饮)

别名

旃檀(竺法真《罗浮山疏》),白檀(陶弘景),白檀香、黄檀香(《本草图经》),真檀,裕香(《纲目》)。

来源

为檀香科植物檀香的心材。

出处

《别录》