丹参

丹参为唇形科植物丹参的根。性味苦,微寒。归心、心包、肝经。具有活血调经,祛瘀止痛,凉血消痈,除烦安神功效。主治月经不调,闭经痛经,产后瘀滞腹痛,血瘀心痛、脘腹疼痛、癥瘕积聚、跌打损伤及风湿痹证,疮痈肿毒,热病烦躁神昏及心悸失眠等病症。

药性

苦,微寒。归心、心包、肝经。

功效

活血调经,祛瘀止痛,凉血消痈,除烦安神。

临床应用

1.月经不调,闭经痛经,产后瘀滞腹痛。丹参功善活血祛瘀,性微寒而缓,能祛瘀生新而不伤正,善调经水,为妇科调经常用药。《本草纲目》谓其“能破宿血,补新血。”《妇科明理论》有“一味丹参散,功同四物汤”之说。临床常用于月经不调,经闭痛经及产后瘀滞腹痛。因其性偏寒凉,对血热瘀滞之证尤为相宜。可单用研末酒调服,如《妇人大全良方》丹参散;亦常配川芎、当归、益母草等药用,如宁坤至宝丹(《卫生鸿宝》)。若配吴茱萸、肉桂等用,可治寒凝血滞者。

2.血瘀心痛、脘腹疼痛、癥瘕积聚、跌打损伤及风湿痹证。本品善能通行血脉,祛瘀止痛,广泛应用于各种瘀血病证。如治血脉瘀阻之胸痹心痛,脘腹疼痛,可配伍砂仁、檀香用,如丹参饮(《医学金针》);治癥瘕积聚,可配伍三棱、莪术、鳖甲等药用;治跌打损伤,肢体瘀血作痛,常与当归、乳香、没药等同用,如活络效灵丹(《医学衷中参西录》);治风湿痹证,可配伍防风、秦艽等祛风除湿药用。

3.疮痈肿毒:本品性寒,既能凉血活血,又能清热消痈,可用于热毒瘀阻引起的疮痈肿毒,常配伍清热解毒药用。如治乳痈初起,可与金银花、连翘等同用,如消乳汤(《医学衷中参西录》)。

4.热病烦躁神昏及心悸失眠。本品入心经,既可清热凉血,又可除烦安神,既能活血又能养血以安神定志。用于热病邪入心营之烦躁不寐,甚或神昏,可配伍生地、玄参、黄连、竹叶等;用于血不养心之失眠、心悸,常与生地、酸枣仁、柏子仁等同用,如天王补心丹(《摄生秘剖》)。

用法用量

煎服,5~15g。活血化瘀宜酒炙用。

使用注意

反藜芦。孕妇慎用。

炮制

拣净杂质,除去根茎,洗净,捞出,润透后切片,晾干。炒丹参:取丹参片放入锅内,以文火炒至微有焦斑为度,取出,放凉。《品汇精要》:去芦,锉碎用。

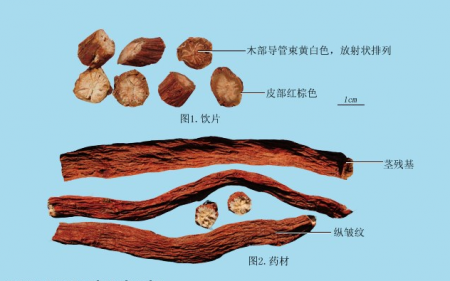

鉴别

药材多为带根茎的根,根茎粗短,有茎基残余,下着生多数细长的根。根呈圆柱形,稍弯曲,表面呈砖红色,粗糙,具多数纵沟或皱纹,有须根痕,外部栓皮常鳞片状剥落,皮层有时开裂,长8~22cm,直径5~12mm,质坚脆,易折断,断面不平,疏松有裂隙,皮部棕渴色或砖红色,韧皮部狭。形成层明显,淡棕色,木质部导管束灰黄色或黄白色,放射状排列。气微,味微苦、涩。

各家论述

1.陶弘景:丹参,时人服多眼赤,故应性热,今云微寒,恐为谬矣。

2.《纲目》:丹参,按《妇人明理论》云,四物汤治妇人病,不问产前产后,经水多少,皆可通用,惟一味丹参散,主治与之相同。盖丹参能破宿血,补新血,安生胎,落死胎,止崩中滞下,调经脉,其功大类当归、地黄、芎䓖、芍药故也。

3.《本草经疏》:丹参,《本经》味苦微寒;陶云性热无毒,观其主心腹邪气,肠鸣幽幽如走水,寒热积聚,破症除瘕,则似菲寒药;止烦满,益气,及《别录》养血,去心腹痼疾结气,腰脊强,脚痹,除风邪留热,久服利人,又决非热药;当是味苦平微温。入手、足少阴,足厥阴经。心虚则邪气客之,为烦满结气,久则成痼疾;肝虚则热甚风生,肝家气血凝滞,则为癥瘕,寒热积聚;肾虚而寒湿邪客之,则腰脊强,脚痹;入三经而除所苦,则上来诸证自除。苦能泄,温能散,故又主肠鸣幽幽如走水。久服利人益气,养血之验也。北方产者胜。

4.《本草汇言》:丹参,善治血分,去滞生新,调经顺脉之药也。主男妇吐衄、淋溺、崩血之证,或冲任不和而胎动欠安,或产后失调而血室乖戾,或瘀血壅滞而百节攻疼,或经闭不通而小腹作痛,或肝脾郁结而寒热无时,或癥瘕积聚而胀闷痞塞,或疝气攻冲而止作无常,或脚膝痹痿而痛重难履,或心腹留气而肠鸣幽幽,或血脉外障而两目痛赤,故《明理论》以丹参一物,而有四物之功。补血生血,功过归、地,调血敛血,力堪芍药,逐瘀生新,性倍芎劳,妇人诸病,不论胎前产后,皆可常用。

5.《本经逢原》:丹参《本经》治心腹邪气,肠鸣幽幽如走水等疾,皆瘀血内滞而化为水之候。止烦满益气者,瘀积去而烦满愈,正气复也。

6.《本草求真》:丹参,书载能入心包络破瘀一语,已尽丹参功效矣。然有论其可以生新安胎,调经除烦,养神定志,及一切风痹、崩带、癥瘕、目赤、疝痛、疮疥肿痛等症,总皆由其瘀去,以见病无不除,非真能以生新安胎,养神定志也。

7.《重庆堂随笔》:丹参,降而行血,血热而滞者宜之,故为调经产后要药。设经早或无血经停,及血少不能养胎而胎不安,与产后血已畅行者,皆不可惑于功兼四物之说,并以其有参之名而滥用之。即使功同四物,则四物汤原治血分受病之药,并非补血之方,石顽先生已辨之矣。至补心之说,亦非如枸杞、龙眼,真能补心之虚者,以心藏神而主血,心火太动则神不安,丹参清血中之火,故能安神定志;神志安,则心得其益矣。凡温热之邪,传入营分者则用之,亦此义也。若邪在气分而误用,则反引邪入营,不可不慎。

8.《本草正义》:丹参,《本经》谓之微寒,陶弘景已疑其误,缪仲醇亦疑之,至张石顽乃改作微温。

9.《本经》:主心腹邪气,肠鸣幽幽如走水,寒热积聚;破症除瘕,止烦满,益气。

10.《吴普本草》:治心腹痛。

11.《别录》:养血,去心腹痼疾结气,腰脊强,脚痹;除风邪留热,久服利人。

12.陶弘景:渍酒饮之,疗风痹。

13.《药性论》:治脚弱,疼痹,主中恶;治腹痛,气作声音鸣吼。

14.《日华子本草》:养神定志,通利关脉。治冷热劳,骨节疼痛,四肢不遂;排脓止痛,生肌长肉;破宿血,补新生血;安生胎,落死胎;止血崩带下,调妇人经脉不匀,血邪心烦;恶疮疥癣,瘿赘肿毒,丹毒;头痛,赤眼,热温狂闷。

15.《滇南本草》:补心定志,安神宁心。治健忘怔忡,惊悸不寐。

16.《纲目》:活血,通心包络。治疝痛。

17.《云南中草药选》:活血散瘀,镇静止痛。治月经不调,痛经,风湿痹痛,子宫出血,吐血,乳腺炎,痈肿。

18.《本草新编》:丹参,味苦,气微寒,无毒。入心、脾二经。专调经脉,理骨筋酸痛,生新血,去恶血,落死胎,安生胎,破积聚症坚,止血崩带下。脚痹软能健,眼赤肿可消。辟精魅鬼祟,养正祛邪,治肠鸣亦效。仅可佐使,非君臣之药,用之补则补、用之攻乃攻,药笼中所不可缺也。其功效全在胎产之前后,大约产前可多加,产后宜少用,自然成功多,而取败少也。

附方

①治妇人经脉不调,或前或后,或多或少,产前胎不安,产后恶血不下并治之。兼治冷热劳,腰脊痛,骨节颊疼:丹参(去芦)不以多少,为末。每服二钱,酒调下,经脉不调食前,冷热劳无时。(《妇人良方》丹参散)

②治经水不调:紫丹参一斤,切薄片,于烈日中晒脆,为细末,用好酒泛为丸。每服三钱,清晨开水送下。(《集验拔萃良方》调经丸)

③治经血涩少,产后瘀血腹痛,闭经腹痛:丹参、益母草、香附各三钱。水煎服。

④治腹中包块:丹参、三棱、莪术各三钱,皂角刺一钱。水煎服。

⑤治急、慢性肝炎,两胁作痛:茵陈五钱,郁金、丹参、板蓝根各三钱。水煎服。(③方以下出《陕甘宁青中草药选》)

⑥治妊娠胎堕,下血不止:丹参十二两,细切,以清酒五升,煮取三升,温服一升,日三。(《千金方》)

⑦治心腹诸痛,属半虚半实者:丹参一两,白檀香、砂仁各一钱半。水煎服。(《医学金针》丹参饮)

⑧治腰髀连脚疼:杜仲八两,丹参五两,独活、当归、川芎、干地黄各四两。上六味切,以绢袋盛,上清酒二斗债之五宿,服二合,日再。忌芜荑。(张文仲)

⑨治神经衰弱:丹参五钱,五味子一两。水煎服。(《陕甘宁青中草药选》)

⑩治小儿汗出中风,身体拘急,壮热苦啼:丹参半两,鼠粪三七枚(微炒)。上药,捣细罗为散。每服,以浆水调下半钱,量儿大小,加减服之。(《圣惠方》丹参散)

⑾治妇人乳肿痛:丹参、芍药各二两,白芷一两。上三味,以苦酒渍一夜,猪脂六合,微火煎三上下,膏成敷之。(《刘涓子鬼遗方》丹参膏)

⑿治阴疼痛或肿胀:丹参一两,槟榔一两,青橘皮半两(汤浸去白瓤,焙),蘹香子半两。上药捣细罗为散。每于食前,以温酒调下二钱。(《圣惠方》丹参散)

⒀治寒疝,小腹及阴中相引痛,自汗出欲死:丹参半两,锉,捣细罗为散。每服,以热酒调下二钱。(《圣惠方》)

⒁治风热,皮肤生瘖癍,苦痒成疥:丹参四两(锉),苦参四两(判),蛇床子三合(生用)。上药以水一斗五升,煎至七升,去滓,乘热洗之。(《圣惠方》丹参汤)

⒂治热油火灼,除痛生肌:丹参八两,剉,以水微调,取羊脂二斤,煎三上三下,以涂疮上。(《肘后方》)

别名

亦参、木羊乳(《吴普本草》),逐马(陶弘景),山参(《日华子本草》),紫丹参(《现代实用中药》),红根(《中国药植志》),紫党参(《南京民间药草》),山红萝卜(《浙江中药手册》),活血根、靠山红、红参(《江苏植药志》),烧酒壶根、野苏子根、山苏子根(《东北药植志》),大红袍(《河北药材》),蜜罐头、血参根、朵朵花根(《山东中药》),蜂糖罐(《陕西中药志》)。

来源

为唇形科植物丹参的根。

出处

《神农本草经》