桔梗

桔梗为桔梗科植物桔梗的根。苦、辛,平。归肺经。宣肺,祛痰,利咽,排脓。主治咳嗽痰多,胸闷不畅,咽喉肿痛,失音,肺痈吐脓等。

药性

苦、辛,平。归肺经。

功效

宣肺,祛痰,利咽,排脓。

临床应用

1.咳嗽痰多,胸闷不畅。本品辛散苦泄,宣开肺气,祛痰,无论寒热皆可应用。风寒者,配紫苏、杏仁,如杏苏散(《温病条辨》);风热者,配桑叶、菊花、杏仁,如桑菊饮(《温病条辨》);若治痰滞胸痞,常配枳壳用。

2.咽喉肿痛,失音。本品能宣肺泄邪以利咽开音。凡外邪犯肺,咽痛失音者,常配甘草、牛蒡子等用,如桔梗汤(《金匮要略》)及加味甘桔汤(《医学心悟》)。治咽喉肿痛,热毒盛者,可配射干、马勃、板蓝根等以清热解毒利咽。

3.肺痈吐脓。本品性散上行,能利肺气以排壅肺之脓痰。治肺痈咳嗽胸痛。咯痰腥臭者,可配甘草用之,如桔梗汤(《金匮要略》);临床上可再配鱼腥草、冬瓜仁等以加强清肺排脓之效。

用法用量

煎服,3~lOg;或入丸、散。

使用注意

本品性升散,凡气机上逆,呕吐、呛咳、眩晕、阴虚火旺咳血等不宜用,胃、十二指肠溃疡者慎服。用量过大易致恶心呕吐。

炮制

拣净杂质,除去芦头,洗净捞出,润透后切片,晒干。

1.《雷公炮炙论》:凡使桔梗,去头上尖硬二三分巳来,并两畔附枝子,细锉,用百合水浸一伏时。漉出,缓火熬令干用。每修事四两,用生百合五分,捣作膏投于水中浸。

2.《纲目》:桔梗,今但刮去浮皮。米泔水浸一夜,切片微炒用。

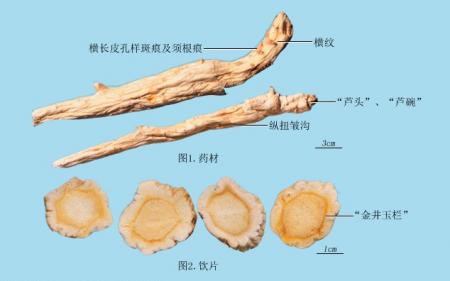

鉴别

根长圆形或长纺锤形,稍扭曲,下部偶有分支,长6~20cm,直径1~2cm。表面淡黄白色或淡黄棕色 (未去栓皮者),皱缩,有扭转的纵沟及横长的皮孔斑痕,上部有横纹;顶端芦头 (根茎) 长0.5~4cm,有半月形凹陷的茎痕,呈盘节状。质坚实,横断面淡黄色,角质样,形成层环棕色,皮部有稀少放射状裂隙,木部较紧密。气微,味微甜后苦。饮片性状:桔梗为不规则圆形厚片,表面白色或淡黄白色,有一浅棕色环,周边呈淡黄白色,有皱纹。无臭,味微甜后苦。蜜桔梗,形如桔梗生片,表面淡黄色至淡棕黄色,滋润,微具蜜糖香气。味甜而后苦。

各家论述

1.《纲目》:朱肱《活人书》治胸中痞满不痛,用桔梗、枳壳,取其通肺利膈下气也;张仲景《伤寒论》治寒实结胸,用桔梗、贝母、巴豆,取其温中、消谷、破积也;又治肺痈唾脓,用桔梗、甘草,取其苦辛清肺,甘温泻火,又能排脓血、补内漏也。其治少阴证二、三日咽痛,亦用桔梗、甘草,取其苦辛散寒,甘平除热,合而用之,能调寒热也。后人易名甘桔汤,通治咽喉口舌诸病。宋仁宗加荆芥、防风、连翘,遂名如圣汤,极言其验也。按王好古《医垒元戎》载之颇详,云失音加诃子,声不出加半夏,上气加陈皮,涎嗽加知母、贝母,咳渴加五味,酒毒加葛根,少气加人参,呕加半夏、生姜,唾脓血加紫菀,肺痿加阿胶,胸膈不利加枳壳,心胸痞满加枳实,目赤加栀子、大黄,面肿加茯苓,肤痛加黄芪,发斑加防风、荆芥,疫毒加鼠粘子、大黄,不得眠加栀子。

2.《本草经疏》:桔梗,观其所主诸病,应是辛苦甘平,微温无毒。伤寒邪结胸胁,则痛如刀刺;邪在中焦,则腹满及肠鸣幽幽,辛散升发,苦泄甘和,则邪解而气和,诸证自退矣。其主惊恐悸气者,心脾气血不足,则现此证,诸补心药中,借其升上之力,以为舟楫胜载之用,此佐使之职也。《别录》利五脏肠胃,补血气者,盖指邪解则脏腑肠胃自和,和则血气自生也。除寒热风痹、温中、疗喉咽痛、下蛊毒者,皆散邪解毒通利之功也、消谷者,以其升载阳气,使居中焦而不下陷,则脾中阳气长浮,而谷食自消矣。甄权用以治下痢,及去肺热气促者,升散热邪之故也。日华子用以除邪辟瘟,肺痈排脓;洁古用以利窍除肺部风热,清利头目,咽嗌胸膈滞气及痛,除鼻塞者,入肺开发和解之功也。

3.《本草通玄》:桔梗之用,惟其上入肺经,肺为主气之脏,故能使诸气下降,世俗泥为上升之剂不能下行,失其用矣。

4.《本草崇原》:桔梗,治少阳之胁痛,上焦之胸痹,中焦之肠鸣,下焦之腹满。又惊则气上,恐则气下,悸则动中,是桔梗为气分之药,上中下皆可治也。

5.《本草求真》:桔梗,按书既载能引诸药上行,又载能以下气,其义何居? 盖缘人之脏腑胸膈,本贵通利,一有寒邪阻塞,则气血不通,其在于肺,则或为不利,而见痰壅喘促鼻塞;其在阳明,则或风热相搏,而见齿痛;其在少阴,则困寒闭火郁,而见目赤喉痹咽痛;久而火郁于肺,则见口疮肺痈干咳;火郁上焦,则见胸膈刺痛;肺火移郁大肠,则见下痢腹痛,腹满肠鸣。总皆寒郁于肺,闭其窍道,则清不得上行,浊因不得下降耳。桔梗系开提肺气之药,可为诸药舟楫,载之上浮,能引苦泄峻下之剂,至于至高之分成功,俾清气既得上升,则浊气自克下降,降气之说理根于是。

6.《药征》:桔梗,主治浊唾肿脓也,旁治咽喉痛。仲景曰:咽痛者,可与甘草汤,不瘥者,与桔梗汤也。是乃甘草者,缓其毒之急迫也,而浊唾吐脓,非甘草之所主,故其不瘥者,乃加桔梗也。由是观之,肿痛急迫则桔梗汤,浊唾吐脓多则排脓汤。

7.《重庆堂随笔》:桔梗,开肺气之结,宣心气之郁,上焦药也。肺气开则府气通,故亦治腹痛下利,昔人谓其升中有降者是矣。然毕竟升药,病属上焦实证而下焦无病者,固可用也;若下焦阴虚而浮火易动者,即当慎之。其病虽见于上焦,而来源于下焦者,尤为禁剂。昔人舟揖之说,最易误人。夫气味轻清之药,皆治上焦,载以舟楫,已觉多事。质重味厚之药,皆治下焦,载以上行,更属无谓。故不但下焦病不可用,即上焦病,亦惟邪痹于肺、气郁于心,结在阳分者,始可用之。如咽喉痰嗽等证,惟风寒外闭者宜之。不但阴虚内伤为禁药,即火毒上升之宜清降者,亦不可用也。

8.《本经》:主胸胁痛如刀刺,腹满,肠鸣幽幽,惊恐悸气。

9.《别录》:利五脏肠胃,补血气,除寒热、风痹,温中消谷,疗喉咽痛。

10.《药性论》:治下痢,破血,去积气,消积聚,痰涎,主肺热气促嗽逆,除腹中冷痛,主中恶及小儿惊癎。

11.《日华子本草》:下一切气,止霍乱转筋,心腹胀痛,补五劳,养气,除邪辟温,补虚消痰,被癥瘕,养血排脓,补内漏及喉痹。

12.《本草衍义》:治肺痈。

13.《珍珠囊》:疗咽喉痛,利肺气,治鼻塞。

14. 李杲:利胸膈,(治)咽喉气壅及痛,破滞气及积块,(除)肺部风热,清利头目,利窍。

15.《纲目》:主口舌生疮,赤目肿痛。

16.《中药形性经验鉴别法》:催乳。

附方

①治肺痈,咳而胸满,振寒脉数,咽干不渴,时出浊唾腥臭,久久吐脓如米粥者:桔梗一两,甘草二两。上二味,以水三升,煮取一升,分温再服,则吐脓血也。(《金匮要略》桔梗汤)

②治痰嗽喘急不定:桔梗一两半。捣罗为散,用童子小便半升,煎取四合,去滓温服。(《简要济众方》)

③治喉痹及毒气:桔梗二两。水三升,煮取一升,顿服之。(《千金方》)

④治寒实结胸,无热证者:桔梗三分,巴豆一分(去皮、心,熬黑,研如脂),贝母三分。上三味为散,以白饮和服,强人半钱匕,羸者减之。病在膈上必吐,在膈下必利,不利,进热粥一杯,利过不止,进冷粥一杯。(《伤寒论》白散)

⑤治伤寒痞气,胸满欲死:桔梗、枳壳(炙,去穰)各一两。上锉如米豆大,用水一升半,煎减半,去滓,分二服。(《苏沈良方》枳壳汤)

⑥治牙疳臭烂:桔梗、茴香等分。烧研敷之。(《卫生易简方》)

别名

符蔰、白药、利如、梗草、卢茹、房图、荠世纪、苦梗、苦桔梗、大药、苦菜根

来源

为桔梗科植物桔梗的根。

出处

《神农本草经》