赤小豆

赤小豆为豆科本草植物赤小豆或赤豆的成熟种子。其性平,味甘、酸。归心、小肠经。具有利水消肿,利湿退黄,消肿排脓的功效。主治水肿,脚气,湿热黄疸,疮疡肿痛等病症。

药性

甘、酸,平。归心、小肠经。

功效

临床应用

1.用于水肿,脚气等症。赤小豆性善于下行,通利水道,使水湿下泄而消肿,故适用于水肿胀满、脚气浮肿等症。可单味煎服,或与猪苓、泽泻、茯苓皮等药配伍同用。

2.用于湿热黄疸。赤小豆能清热利湿退黄,用于湿热黄疸轻症,可与麻黄、连翘、桑白皮等同用。

3.用于疮疡肿痛。本品能消肿排脓,故可用于于疮疡肿毒之症,可配赤芍、连翘等煎汁内服,亦可配芙蓉叶、陈小粉,研末外敷。

用法用量

三钱至一两,煎服。外用适量。

使用注意

陶弘景:性逐津液,久食令人枯燥。

《食性本草》:久食瘦人。

《随息居饮食谱》:蛇咬者百日内忌之。

鉴别

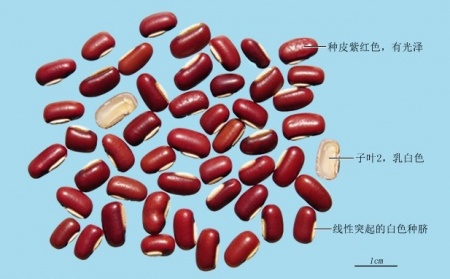

①赤小豆:干燥种子略呈圆柱形而稍扁,长5~7毫米,直径约3毫米,种皮赤褐色或紫褐色,平滑,微有光泽,种脐线形,白色,约为全长的2/3,中间凹陷成一纵沟,偏向一端,背面有一条不明显的棱脊。质坚硬,不易破碎,除去种皮,可见两瓣乳白色于仁。气微,嚼之有豆腥味。以身干,颗粒饱满,色赤红发暗者为佳。主产广东、广西、江西等地。

②赤豆:又名饭赤豆。干燥种子,呈矩圆形,两端圆钝或平截,长5~8毫米,直径约4~6毫米,种皮赤褐色或稍淡,平滑有光泽,种脐位于侧缘上端,白色,不显着突出,亦不凹陷;其他性状与亦小豆相似。全国大部分地区均产。

药材以赤小豆品质为好,但货源不多,渐为赤豆所代替。

各家论述

1.《神农本草经》:主下水,排痈肿脓血。

2.《名医别录》:主寒热,热中,消渴,止泄,利小便,吐逆,卒僻,下胀满。

3.《药性论》:消热毒痈肿,散恶血不尽、烦满。治水肿皮肌胀满;捣薄涂痈肿上;主小儿急黄、烂疮,取汁令洗之;能令人美食;末与鸡子白调涂热毒痈肿;通气,健脾胃。

4.《食疗本草》:和鲤鱼烂煮食之,甚治脚气及大腹水肿;散气,去关节烦热,令人心孔开,止小便数;绿赤者,并可食。暴利后气满不能食,煮一顿服之。

5.《蜀本草》:病酒热,饮汁。

6.《食性本草》:坚筋骨,疗水气,解小麦热毒。

7.《日华子本草》:赤豆粉,治烦,解热毒,排脓,补血脉。

8.《本草纲目》:辟温疫,治产难,下胞衣,通乳汁。

9.《本草再新》:清热和血,利水通经,宽肠理气。

10.王好古:治水者唯知治水,而不知补胃,则失之壅滞。赤小豆消水通气而健脾胃,乃其药也。

11.《本草纲目》:赤小豆,其性下行,通乎小肠,能入阴分,治有形之病。故行津液、利小便,消胀除肿,止吐而治下痢肠僻,解酒病,除寒热痈肿,排脓散血而通乳汁,下胞衣产难,皆病之有形者。久服则降令太过,津液渗泄,所以令肌瘦身重也。其吹鼻瓜蒂散及辟瘟疫用之,亦取其通气除湿散热耳。

12.《本草经疏》:凡水肿、胀满、泄泻,皆湿气伤脾所致,小豆健脾燥湿,故主下水肿胀满,止泄,利小便也。《十剂》云,燥可去湿,赤小豆之属是矣。陶弘景云,小豆逐津液,利小便,久服令人枯燥。凡水肿胀满,总属脾虚,当杂补脾胃药中用之,病己即去,勿过剂也。其治消渴,亦借其能逐胃中热从小便利去,若用之过多,则津液竭而渴愈甚,不可不戒也。

13.《本草新编》:赤小豆,可暂用以利水,而不可久用以渗湿。湿症多属气虚,气虚利水,转利转虚而湿愈不能去矣,况赤小豆专利下身之水而不能利上身之湿。盖下身之湿,真湿也,用之而有效;上身之湿,虚湿也,用之而益甚,不可不辨。

14.《本经疏证》:痈肿脓血,是血分病,水肿是气分病,何以赤小豆均能治之?盖气血皆源于脾,以是知血与水同源而异派,浚其源,其流未有不顺者矣。然凡物之于人,能抑其盛者,不必能起其衰,能起其衰者,不必能抑其盛,痈肿脓血为火之有余,水肿则火之不足,赤小豆两者兼治,既损其盛,又补其衰。

附方

1.治水肿坐卧不得,头面身体悉肿:桑枝烧灰、淋汁,煮赤小豆空心食令饱,饥即食尽,不得吃饭。(《梅师集验方》)

2.治卒大腹水病:白茅根一大把,小豆三升,煮取干,去茅根食豆,水随小便下。(《补缺肘后方》)

3.治水肿从脚起,入腹则杀人:赤小豆一升,煮令极烂,取汁四、五升,温渍膝以下;若已入腹,但服小豆,勿杂食。(《独行方》)

4.治脚气:赤小豆五合,葫一头,生姜一分(并破碎),商陆根一条(切)。同水煮,豆烂汤成,适寒温,去葫等,细嚼豆,空腹食之,旋旋啜汁令尽。(《本草图经》)

5.治脚气气急,大小便涩,通身肿,两脚气胀,变成水者:赤小豆半升,桑根白皮(炙,锉)二两,紫苏茎叶一握(锉,焙)。上三味除小豆外,捣罗为末。每服先以豆一合,用水五盏煮熟,去豆,取汁二盏半,入药末四钱匕,生姜一分,拍碎,煎至一盏半,空心温服,然后择取豆任意食,日再。(《圣济总录》赤小豆汤)

6.治伤寒瘀热在里,身必黄:麻黄二两(去节),连轺二两,赤小豆一升,杏仁四十个(去皮、尖),大枣十二枚(擘),生梓白皮(切)一升,生姜二两(切),甘草二两(炙)。上八味,以水一斗,先煮麻黄再沸,去上沫,纳诸药,煮取三升,去滓,分温三服,半日服尽。(《伤寒论》麻黄连轺赤小豆汤)

7.治急黄身如金色:赤小豆一两,丁香一分,黍米一分,瓜蒂半分,熏陆香一钱,青布五寸(烧灰),麝香一钱(细研)。上药捣细罗为散,都研令匀。每服不计时候,以清粥饮调下一钱;若用少许吹鼻中,当下黄水。(《圣惠方》赤小豆散)

8.治肠痔大便常血:小豆一升,苦酒五升,煮豆熟,出干,复纳清酒中,候酒尽止,末。酒服方寸匕,日三度。(《肘后方》)

9.治热毒下血,或因食热物发动:赤小豆杵末,水调下方寸匕。(《梅师集验方》)

10.治疽初作:小豆末醋敷之,亦消。(《小品方》)

11.治大小肠痈,湿热气滞瘀凝所致:赤小豆、薏苡仁、防己、甘草,煎汤服。(《疡科捷径》赤豆薏苡汤)

12.治小儿天火丹,肉中有赤如丹色,大者如手,甚者遍身,或痛或痒或肿:赤小豆二升。末之,鸡子白和如薄泥敷之,干则易。一切丹并用此方。(《千金方》)

13.治腮颊热肿:赤小豆末和蜜涂之,或加芙蓉叶末。(《纲目》)

14.治小儿重舌:赤小豆末,醋和涂舌上。(《千金方》)

15.治舌上忽出血,如簪孔:小豆一升,杵碎,水三升,和搅取汁饮。(《肘后方》)

16.下乳汁:煮赤小豆取汁饮。(《产书方》)

17.治妇人吹奶:赤小豆酒研,温服,以滓敷之。(《妇人良方补遗》)

18.治风瘙瘾疹:赤小豆、荆芥穗等分,为末,鸡子清调涂之。(《纲目》)

19.治食六畜肉中毒:烧小豆一升,末,服三方寸匕。(《千金方》)

别名

亦豆(《日华子本草》),红豆(《纲目》),红小豆(《本草原始》),小红绿豆、虱拇豆(《陆川本草》),朱赤豆(《中药材手册》),金红小豆、朱小豆(《药材学》)。

来源

豆科本草植物赤小豆PhaseoluscalcartusRoxb.或赤豆P.angularis Wight的成熟种子。