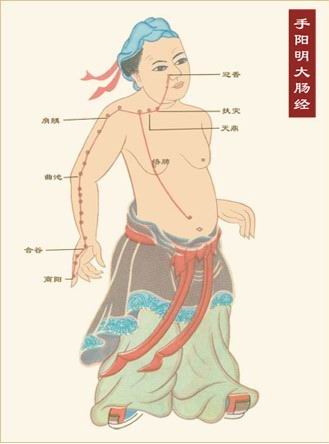

手阳明大肠经

手阳明大肠经,十二经脉之一,简称大肠经。该经发生病变,主要表现为齿痛,颈肿,目黄,口干,鼽衄,喉痹,肩臂疼痛,食指不用和经脉过处灼热肿胀或寒栗不复等症。

经络循行原文

《灵枢·经脉》:“大肠手阳明之脉,起于大指次指之端,循指上廉,出合谷两骨之间,上入两筋之中,循臂上廉,入肘外廉,上臑外前廉,上肩,出髃骨之前廉,上出于柱骨之会上、下入缺盆,络肺,下膈,属大肠;其支者,从缺盆上颈贯颊,入下齿中,还出挟口,交人中,左之右,右之左,上挟鼻孔。”即该经起自食指桡侧端(商阳),沿食指桡侧上行,出于第一、二掌骨之间,进入两筋(拇长、短伸肌腱)之中(阳溪),沿前臂桡侧进入肘外侧(曲池),再沿上臂前外侧上行,至肩部(肩髃)向后与督脉在大椎穴处相交,然后向下进入锁骨上窝,联络肺脏,通过膈肌,入属大肠。其支脉从锁骨上窝走向颈部,通过面颊,进入下齿槽,回过来夹口唇两旁,在人中处左右交叉,上夹鼻孔两旁(迎香)。脉气由此与足阳明胃经相接。

概述

十二经脉之一,大肠经共二十穴,原穴为合谷穴,络穴为手太阴肺经之列缺穴。为阳气盛极的经络,主治阳症实症,也治发热病,与肺相表里。

流注时辰

手阳明大肠经,流注时辰为上午五至七点(卯时)。 有的人天亮即习惯性肚脐痛,继而拉肚子,此称(天明泄),这是命门火衰造成大肠经不能提升而致腹泄,需补肾;若平时常感口干舌燥,而且失眠,多梦,眨眼,则为肝火旺,也常导致大肠病,引起便秘或热痢。所以,建议清早最好饮食清淡,甚至素食,或吃水果,较有助于大肠排泄。

病候

大肠经的失调会引致与大肠功能有关的病症如腹痛、肠鸣、泄泻、便秘、痢疾等。此外,由于大肠经经过口腔及鼻,因此牙痛、流清涕、流鼻血、循经部位的疼痛或热肿等病症都可能显示了大肠经出现问题。

手阳明大肠经经气异常而致的病证。《灵枢·经脉》:“大肠手阳明之脉,是动则病齿痛,颈肿。是主津液所生病者,目黄,口干,鼽衄,喉痹,肩前臑痛,大指次指痛不用,气有余则当脉所过者热肿,虚则寒栗不复。为此诸病,盛则泻之,虚则补之,热则疾之,寒则留之,陷下则灸之,不盛不虚,以经取之。”《脉经·大肠手阳明经病证》:“大肠病者,肠中切痛而鸣濯濯,冬日重感于寒,则泄,当脐而痛,不能久立。”“大肠有寒,鹜溏。有热,便肠垢。大肠有宿食,寒栗、发热有时,如疟状。大肠胀者,肠鸣而痛,寒则泄食不化。”

患手阳明大肠经疾病者,主要反应在头、面、耳、鼻、喉及热病,有下列病候:口干,鼻塞,衄血,齿痛,颈肿,喉痹,面痒、面瘫、眼珠发黄,肩前、臂及食指痛,经脉所过处热肿或寒冷或发寒颤抖,肠绞痛,肠鸣、泄泻。

大肠经主要病候歌

腹痛肠鸣秘泻痢,咽肿齿痛鼻鼽衄, 本经循行部疼痛,热肿寒痛症亦治。

手阳明大肠经经穴

归属于手阳明大肠经的腧穴。据《针灸甲乙经》及《医宗金鉴》等书记述,手阳明大肠经所属穴计有:商阳穴、二间穴、三间穴、合谷穴、阳溪穴、偏历穴、温溜穴、下廉穴、上廉穴、手三里穴、曲池穴、肘髎穴、手五里穴、臂臑穴、肩髃穴、巨骨穴、天鼎穴、扶突穴、口禾髎穴、迎香穴。

手阳明大肠经交会穴有:大椎穴(督脉),水沟穴(督脉),地仓穴(足阳明),秉风穴(手太阳)。

参看