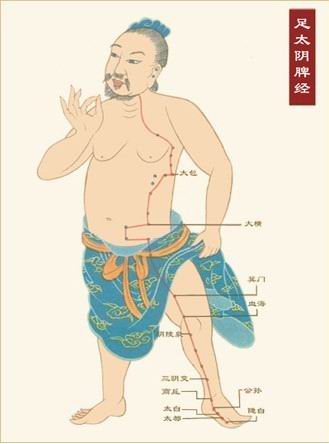

足太阴脾经

足太阴脾经,十二经脉之一,简称脾经。该经发生病变主要表现为舌根强痛,腹胀,嗳气,胃痛,呕吐,心烦,泄泻,黄疸,身体沉重,动作不利,不能卧,膝股内侧肿、厥冷,足大趾不用等。

经络循行原文

《灵枢·经脉》:“脾足太阴之脉。起于大指之端,循指内侧白肉际,过核骨后,上内踝前廉,上踹内,循胫骨后,交出厥阴之前,上膝股内前廉,入腹,属脾,络胃,上膈,挟咽,连舌本,散舌下;其支者,复从胃别,上膈,注心中。”该经自足大趾的内侧端(隐白)起始,经核骨(第一跖趾关节)后面,向上到达内踝骨的前边(商丘),在三阴交穴处与足厥阴、足少阴两经交会,再沿胫骨内缘,向上交叉浅出足厥阴肝经的前边,经过膝关节,沿大腿内侧前边,进入腹腔,入属脾脏,联络胃腑,再向上贯穿膈肌,挟食道两旁,连系舌根,散布舌下。它的支脉从胃部分出,通过膈肌,流注心中。脉气由此与手少阴心经相接。

概述

足太阴脾经为十二经脉之一,经穴分布在足大趾,内踝,下肢内侧,腹胸部第三侧线。起于隐白,止于大包,左右各21穴。中医认为脾主运化,为后天之本,对于维持消化功能及将食物化为气血起着重要的作用。若脾经出现问题,会出现腹胀、便溏、下痢、胃脘痛、嗳气、身重无力等。此外,舌根强痛,下肢内侧肿胀等均显示脾经失调。

流注时辰

足太阴脾经,流注时辰为上午九至十一点(巳时)。 脾属土,主运化水谷,需靠高热量来运化水湿。不宜吃冰,最伤脾,影响发育及生育。现代人常只吃菜不吃饭,或仅吃蔬菜,水果都是不够的,菜类一定要有青赤黄白黑五色和酸苦甘辛咸五味并重,主食则以五谷为重,才可长保健康,而且最好吃七分饱,节制饮食以养脾。

病候

脾经之脉连于舌本,病则舌本强痛;脾病及胃,胃气上道则呕;气机阻滞,则胃脘痛;健运失职,升降失司,腹胀善噫;湿困脾土则身重乏力,活动不利;脾脉起于足趾上行膝股内廉,经气不利,则股膝内肿胀厥冷,足大趾麻木,活动欠佳;脾与胃相表里,脾失健运,胃失和降则食不下,烦心;脾虚水湿内停,传化失司,则大便溏或泄泻;水湿泛滥则水肿;脾虚水湿影响肝胆,肝失疏泄,胆汁横溢,则黄疸。

主治脾胃病,妇科,前阴病及经脉循行部位的其他病证,如胃脘痛、食则呕、嗳气、腹胀、便溏、黄疸、身重无力、舌根强痛、下肢内侧肿胀、厥冷、足大趾运动障碍等。

脾经主要病候歌

胃痛嗳气食则呕,腹胀溏疸舌根强, 下肢内肿身无力,亦治脾经厥冷病。

足太阴脾经经穴

本经左右各21穴,共42穴:有隐白穴、大都穴、太白穴、公孙穴、商丘穴、三阴交穴、漏谷穴、地机穴、阴陵泉穴、血海穴、箕门穴、冲门穴、府舍穴、腹结穴、大横穴、腹哀穴、食窦穴、天溪穴、胸乡穴、周荣穴、大包穴。

参看